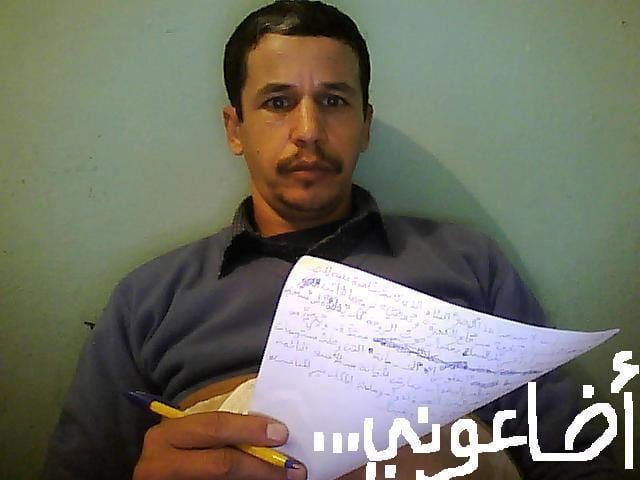

عبد الرزاق بوتمزار

ح. 115

حين كتبتُ “أضاعوني”..

بدوره، صار بعيداً في الذاكرة الآن، يومي الأولُ في العمل. تحضُرني البداياتُ، وما أصعب البدايات، خُصوصاً في جغرافيا ما زالت عالقة في حواشي مدَنيتِها المُدّعية عقلياتٌ تعُدّك برانياً فقط لأنك قطعتَ بضعةَ كيلومترات في اتجاه مدن الشّمال، النافعة. الآن هنا أفكارٌ ديناصوريَة تأبى الانفتاح على لغة الحاضر الوحيدة: الاستحقاق. الآن هُنا ذواتٌ مُتشظياتٌ تحت حوافر الزّمن المتكلس تعشق السباحة بمنطق السّلَمون، وإنْ كان في مُجاراة التيار الخلاصُ من تربّص أسنان “الدّبَبة” وبقية المفترسين.

هُم؟ لا يهُمّهم أنْ يكون لك هَمّ أو أنك كنتَ كاتباً عَمّ؛ كلّ ما همّ: رقابة. وأنت؟ لا يهُمّك إلا مكتوبٌ أمامَك ينقصه التّصحيح؛ فصحّحْ وصحّحْ ثمّ صحّحْ!

عينان مشدودتان، منذ الصّباح حتى المساء، إلى كلام مُتراصّ في استحياء على صفحات -وفي وقت لاحق- على الجهاز. من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، حدّقْ ولا تقلْ قد حدّقْت. لا تُفلتْ شاردة أو شائبة أو عجيبة من عجائب القصف الصّباحي من جميع الجهات. ولك، طبعا، أن تجتهد وتحارب ما تُشتَمّ فيه رائحة “قْهوة” أو “گاميلة”! لا تُغفل سُبابا ولا غزَلاً في مجهولِ الجهات ولا غسلَ صحون شخص، ذاتيّ أو معنوي، ولا أكل ثومٍ مُحتمَل بأفواه آخرين، ومنهم فمُك. كلّ هذا قد يُحشَر في مقال ينتظر حُروفَه، في صبيحة اليوم المُوالي، القرّاء في مملكة غير قارئة. غير قارئة، قلتَ؟ فلمن نكتب ونُمحّص، نُصوّر ونُوضّب والمملكةُ غيرُ قارئة وفي البلد أزمةُ قراءة!؟ مِن أجل مَنْ نصحّح ونُدقق، نُخطئ ونصيب!؟ في البلد أزمة قراءة، قلتَ؟ لا شكّ في أنّ الأزمةَ أزماتٌ، إذن. وحيثُ الأزمة /ات تنتعشُ الكلمات و”يزدهرُ” القيل؛ فقالوا وقلنا في سماء القول المُباح.

أذكر اللحظة التي عنّ لي فيها أن “أقولَ”، مُجدّدا، ذاتَ مساء، بعد عشر سنوات من اعتزال اختياريّ/ إجباريّ عالمَ الكلمات. كان ليلُ المدينة الباردة يُشعِر بوحدة قاتلة. ترتجف الأصابع قرّا وتشتاق الذاتُ الوحيدة إلى صدر حبيب تبكي في أحضانه قهْرها وبؤسَها. وكان لا بُدّ أن أستسلمَ للإغراء؛ فالذاكرة ملأى والوحدة تتربّص والصّفحة تُنادي والأصابع ما عادتْ تقدر أن تقاوم.. واستسلمتُ للضّياع بين كلمات أوراق من سيرة هذا المُجاز المُعطـَّل الـْ… كنتُ.

هل كانت عزلةً اختيارية في ليالي ذاكَ الفندق البائس أمْ فرَضها وضعٌ لا يقبل التّصحيح، والمهنةُ مُصحّح؟ اسألِ الرّصيدَ البنكيّ وكناشَ البقّال عند رأسَي الدّرْبَين، في المدينتين.. دروبُ الحياة مُعقَّدة تأخذكَ، أحيانا، في اتّجاهات بلا نهاياتٍ مُحدَّدة.

في إحدى ليالي فندق بائس، في شارع خلفيّ، في مدينة بارِدة لاحتْ، إذن، تفاصيلُ الحكاية الأولى. الليلُ طويلٌ والوحدة في فصول البردِ قاسية مثل إسمنتِ المُدنِ الكبيرة. اكتملتْ فصولُ المُؤامَرة المفترَضة عليّ؛ فتركتُني أنقادُ، في استسلام لذيذ، لرغبة الذاتِ في تلطيخ البياض. انقضّ القلم على الصّفحات يُخربشُ وجهَها. كلمات وكلمات؛ شخصيات وأحداثٌ ومواقعُ وأزمنة.. استرجاع.

من أين تبدأ تدوينَ سيرة مُجاز مُعطـَّل!؟ تكتب وتكتب. ثمّ تشطبُ كلمةً؛ كلمات، وجملةً فجُملا؛ فقرة وفقرات. تدُكّ الحُروفَ بمداد كثيف. تُمارس سلطةً ما على خطوطك. وحين تطمئنّ إلى أنْ قد سحقتَ ما لمْ يرُق أناكَ، تتربّصُ ببدايات بديلة. تجَمعُ رُفاتَ كلمات تئنّ تحت المداد الذي أضعتَ في التّشطيب عليها؛ تنطلق من إحداها أو تُوظفها في مكان ما في فقرات مكتوبك اللاحقة. تتشكلُ ملامحُ الحكايا مع ساعات الصّباح الأولى. تنام ساعات: ينتظرُك كثيرُ تصحيح في اليوم المُوالي، والوضعُ ثابتٌ، لا يُصَحَّح!

تتالتْ ليالي الفندق الباردة وتشابهتْ تفاصيل اللحظات. حتى الوجوهُ صارتْ معروفة. الحاجّ، مالكُ النّزل، بوجهه الصّارم وجسده الذي بدأ يستسلم لوطء الزّمن، يُسيّر المكان نهارا. حين كنتُ ألج فندقه يكون هناك، في باحة البناية العتيقة يتوضّأ، أو خلفَ مكتبه البائس، يُصلي أو يُراجع حسابات وأسماءَ لا يفهمُها سواهُما؛ هو وابنه. بعد حضوري بساعات، كان يأتي شريف -الابن؛ يتسلم سفينة المركبة الإسمنتية الباردة ويتكلف بأن يعبُرَ بها ليلَ المدينة -الغُول نحو ضفّة اليوم التالي بأمان.

في بداية عهدي بهذه المدينة، وجدتُ صعوبة حقيقية في العثور على فندق آوي إليه. لم تكنْ معي بطاقة التعريف الوطنية فرفضوا، باتّين، أنْ يستقبلوني، أربابُ الفنادق الرّخيصة، الملاعين! أذكُرني وأنا أجُرّ خيباتي مُتنقلا من فندق إلى فندق بدون نتيجة تُرجى. يكون السّؤال واحدا، في النهاية: بطاقة تعريفك؟ ومَن يحملُ كلّ البطائق في جيبه عدا بطاقة التعريف الغبية هذه، ألن يبيتَ فوق سرير دافئ يا أربابَ المواخير الوسخة؛ في هذي المدينة البائسة!؟

يكون وجهتي البديلة قطارُ العاصمة.. بعد ساعة، أكون هناك. أفضّل النّزولَ في محطة الرّباط -المدينة. أتسكّع نزولا صوب البرلمان. أهيم على وجهي في الشّوارع القريبة. باب الحْدّ ولوداية، حسّان أو شالة، ملجأ الغرباء في عاصمة مُدن المركز. آه، كدتُ أنسى، انضافت المارينا إلى جُغرافيا المدينة وانضاف التّرامواي.. أركبُ حافلة. تطوي بي المسافات نحو تْمَارة -المدينة. أمضي لحظات أمام تلفزيون لا يقول شيئاً، برفقة ثلاثة عصافيرَ، يُضفون لحظات مرحٍ لا تصفها الكلماتُ على عشّ أذكُره خاليا من فراخ. نتعشّى. آوي إلى وحدتي، في انتظار موعد رحلة العودة إلى تَمّارة -العمل.

في هذه الظّروف، قبل خمس سنوات ويزيد، رأتْ أُولى كلمات “أضاعُوني” النّور…