عبد الرزاق بوتمزار

ح. 104

دَادّا الفاهِيمْ..

في اليوم التالي بدأتْ رحلة البحث عن آلة ناسخة مُستعمَلة. سألتُ كثيرين ممّن لديهم معرفة بالمجال إلى أن انتهيتُ إلى العثور على رقم مُعلم كان قد قاسمني مقاعد الدّراسة في فترة من مشوار دراستي الطويل. كانت لديه آلة ناسخة ينوي بيعَها؛ لكنْ حين فاتحناه في الأمر طلب ثمناً وجده صهري (الذي سيدفع) مُرتفعاً. وبين أخذ وردّ، في مُحاوَلة منّي لإقناعه بـ”الصّبر قليلاً” ودفْع ثمن الآلة، لأنّني أعرف صديقي المُعلمَ جيّدا وأثق فيه، قال دادّا الفاهِيمْ إنه يعرف كاتبة عمومية لديها آلة للبيع. ولأنه هو مَن سيُقرضني ثمن الآلة، لم أستطع الاستمرار في مجادلته طويلا، رغم أنّني كنتُ أفضّل أن أتعامل مع صديقي المُعلـّم..

قصدْنا محلّ الكاتبة العمومية. استقبلتنا بابتسامة عريضة كما ردفَيْها. لا أدري لماذا وجدتُها ماكرةً، ابتسامتُها. وقبْل أن أنجحَ في فكّ شيفرة ابتسامة الكاتبة، كانت هي قد نجحتْ في إقناع صهري بشراء آلتها الكاتبة، التي كانت مركونة في إحدى زوايا محلها الضّيّق جدّاً. قالتْ إنها تريد بيعها فقط لأنّ المكان لا يسع آلتين من ذلك الحجم، بعد أن اشترتْ أخرى جديدة مُؤخّراً. ولأنّها اقترحتْ ثمناً أدنى قليلاً من الذي طلبه صديقي فقد قرّر صهري أن نتوكّل على الله وندفع الخمسة آلاف درهم و”نُطرّق المسمار”.. كانت الناسخة من صنع ألمانيّ؛ يقال إنها لم تعُد تُصَنَّع وإنّ كلّ ما يَرُوج من هذه الماركة في السّوق هو من النوع المُستعمَل.

حملنـا الناسخة الثقيلة في عربةِ “طالبْ مْعاشو” وعدنا أدراجَنا نحو دكانيْنا المُتجاورين. انخرط في شحن لترات الغازوال في مُحرّكات الدرّاجات النّارية وبيع قطع الغيار لزبائنه، فيما أمضيتُ ما تبقى من اليوم في تجريب آلتي الناسخة، التي بدا لي بعد تجاربَ أوليّة أنّ أيامي معها لن تكونَ بالسّهولة التي تمنّيتُ.

من مساوئ التّجارة أنها لا تسمح بأن يكون المُقبلُ على خوضِ غمارِها ضعيفَ الحيلة مادياً، فيكونَ مُضطرّاً إلى قبولِ إملاءات وشروط واختيارات شخصٍ آخرَ قد لا يَفقه، بالضّرورة، في أمور خارج دائرة اختصاصه. وكيف له أن يفهم في نوع التّجارة الذي اخترته دوناً عن أعمال الدّنيا كلها التي أمكنه تصوّرُها واقتراحُها عليّ دون أن ينجحَ في ثنيي عن اختياري الوحيد، المكتبة!؟

لا شكّ في أنّني كنتُ أبدو لصهري مُجرَّد حالم رُومانسي متأثر بشخصيات خرافيّة نتاج عالمٍ لم يُكتبْ له يوماً أن يلجَه: المدرسة. لقد شاءتْ الصّدَفُ الماكرة أن يلتقيّ شخصان من مُنطلَقين مُتباينين يصعب أن تُوحّدَهما أرضٌ في أيّ مكانٍ من المعمور ما لم تكنْ هذه الأرضية شارعا خلفيا في أجمل مدينة، في أجملِ بلد.

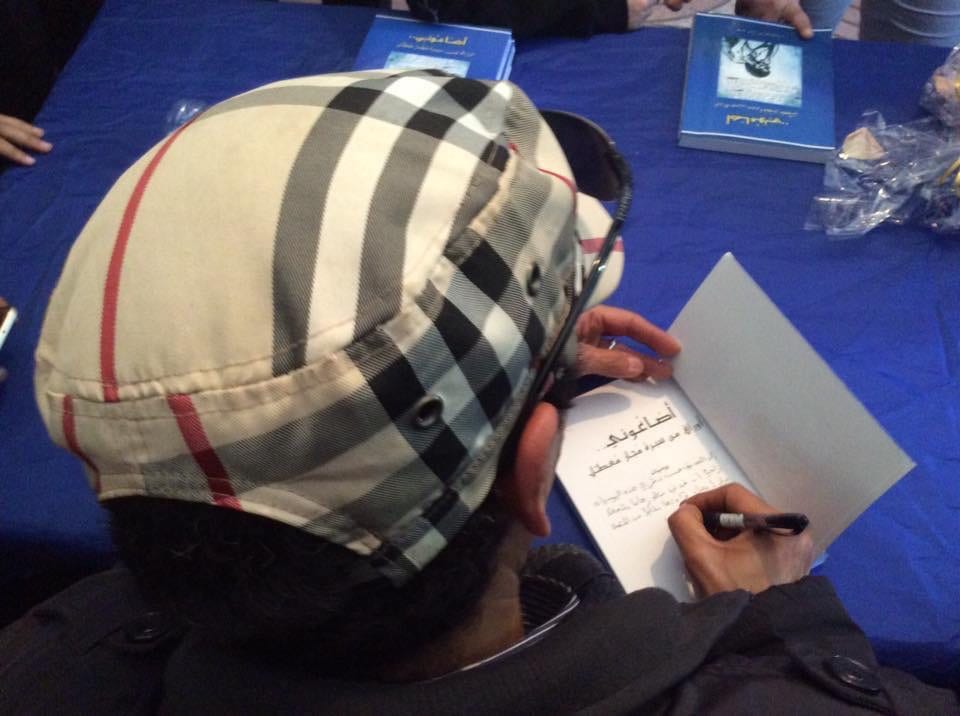

بعد شهادتين جامعيتين بدرجة مُجاز، ومن جامعتين مُختلفتين، تنتهي التطلعاتُ إلى دكّان منسي في مدينةٍ تاجرة، فاجرة، بضفّتين لا تعترف كائنات إحداهُما بمخلوقات الأخرى، ولا بطموحاتهم والآمال ولا بوُجودهم حتّى! بعد عشراتِ السّنين من مُعاشَرة أدباء وشعراء وفنّاني ومجانين العصور، السّابق منها والمُعاصر، ها أنتَ ذا في محراب ضيّق يسعُك بالكادّ وآلتيكَ وبعضَ الكتب والأدوات المدرسية.

ماذا تحاولُ أن تُثبتَ، لنفسك قبل الآخرين، أيّها الشّاعر في أزمنة لاهثة. أتحاولُ أن تُحيطَ نفسَك بكلّ هذا البذخ من الدّفاتر والكتب والأقلام تعويضاً عن أزمنة حرمانٍ مُوغلة، ذاتَ عهودٍ كان فيها الكِتابُ يُورَّث أخاً عن أخٍ؟ أتريد فقط أن تُمتّع أصابعَك بتجريب الكتابة بأصناف الأقلام والأوراق انتقاماً من تاريخٍ لم تستطع فيه الأصابعُ الكتابة على غيرِ أوراق دفاترَ مُتشابهة وبقلمٍ يتيمٍ؟ أم تراك تريد أن تقولَ، لنفسِك وللعالم، إنّ الشّاعر قد يصير تاجراً إنْ تردّتِ الأزمنة، كما الحالُ في هذي المدينة العاهرة، التّاجرة؟..

حاولتُ التخلصَ من أفكاري السّوداء وأنا أنسخ بعضَ الإعلانات من الجرائد وأعلقها على السّبورة التي كنتُ قد أعْددْتها للغرض. ألحّتْ عليّ فكرة مُضحِكة، هذه المرّة؛ بل ضحكتْ منّي الفكرة: جامعيّ من درجة مُجاز يتحوّلُ إلى تاجرٍ بدرجة مُعطـَّل يُحارب تربّصَ العطالة بآفاقِ المُتخرّجين في بلاد لا تعرف إلى أين تسير! لقد صيّرتني الأزمنة (آهٍ كم هي رديئة) مُتاجراً في الأحلام؛ أم تراها كانتْ رغبتي الحقيقية من وراء سعيي إلى اختيار المكتبة عملاً؟ مَن يدري؛ قد يكونُ عجزي عن تحقيقِ حلمِ التوظيف هو ما جعلني، دون شعورٍ ربّما، أختارُ هذا العملَ بدلَ بيع البيضِ: أن أساعد أكبرَ عدد مُمكِن من الشّباب على أن يجدوا فرصة وظيفة أو عمل ولا يضيعُوا، كما ضعتُ أنا..