قلم: عبد الدين حمروش

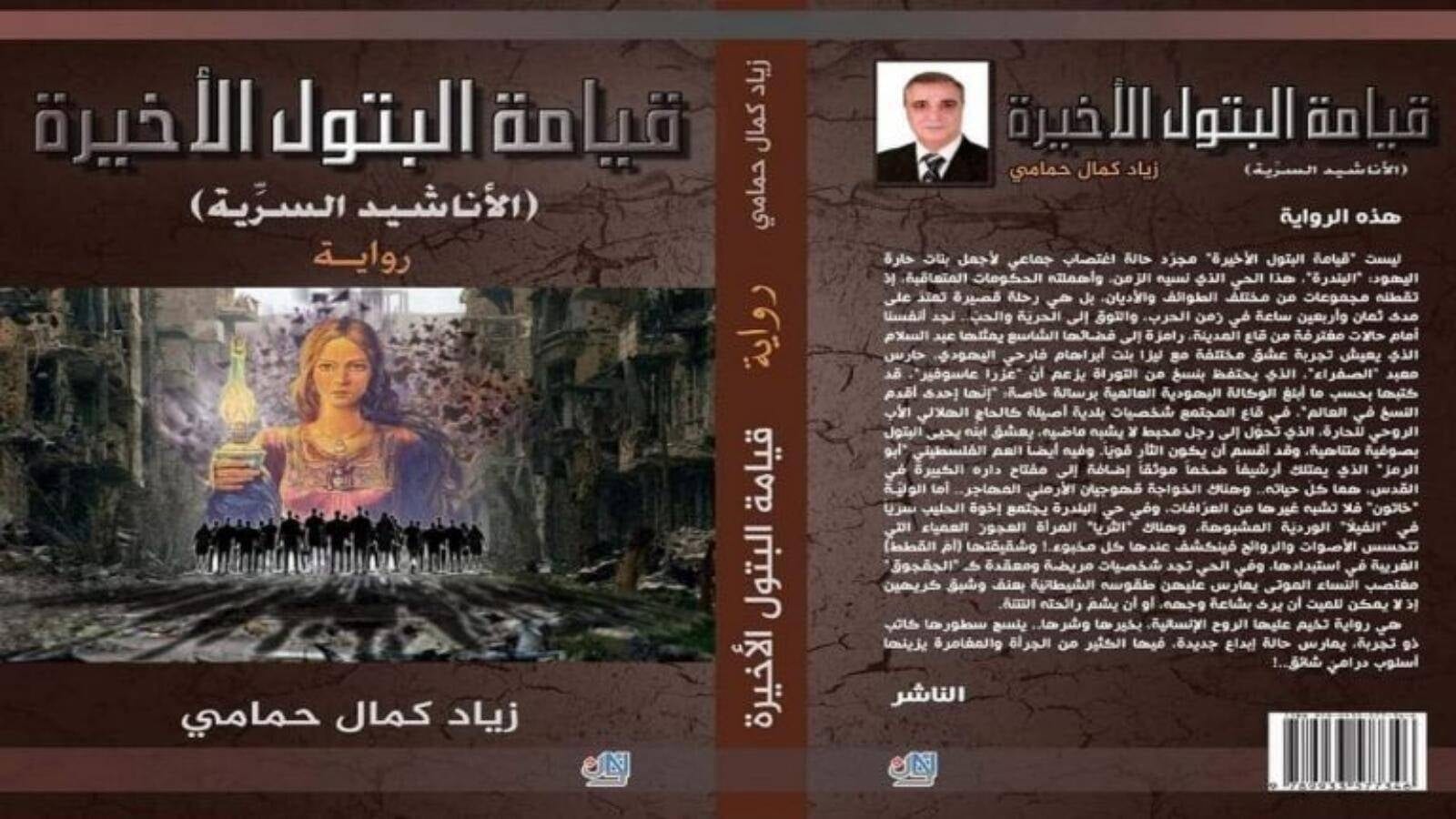

“قيامة البتول الأخيرة”، رواية كتبها الروائي والقاص السوري زياد كمال حمامي. في ملاحظة أولى، تأتي الرواية المذكورة مُتفاعلة مع سياق الأحداث المأساوية، الجارية منذ عدة سنوات في سوريا. وإن لم يذكر حمامي الأحداث بالتفصيل، والفاعلين الكبار فيها بالتعيين، إلا أن بعض ما ورد اضطلع بمهمة الإحالة إلى ما يُسمّيه: الحرب الأهلية. الأحداث تجري في “حيّ البندرة” بمدينة حلب. لا تكاد هذه الأحداث تفارق الحيّ، مثلما لا تكاد تفارق سُكانَه. وإن تمّ تضييق الحيز المكاني في النص، إلا أن التنويع في شخصيات الرواية، علاوة على التنويع في مُجريات الأحداث، أسفر عن نص روائي بحجم متوسط (بلغ 313).

على كل حال، ليس للتصنيف، أعلاه، كبير دلالة. هناك ما هو أهمّ من ذلك، في تصوُّري الشخصي، وهو حصول “الرواية” تحت خلفية: الحرب (الأهلية). هذا المُعطى ذو أهمية دلالية كبيرة، من جهة كونه “يفتح” التخييل على “منطقة” جديدة، قليلا ما تناولتها الرواية العربية. غير أن الملاحظة الأخيرة، ليس من شأنها الذهاب بنا بعيدا، إلى حدّ الإقرار بانحياز الرواية إلى موضوعة الحرب: تُخلص لها، وتهجس بها. ومثلما تعاطينا مع حيّ “البندرة”، باعتباره خلفية مكانية عامة، فإن النص يتخذ الحرب الأهلية مجرد خلفية للأحداث والوقائع. لسنا بإزاء تلك النصوص، التي قام فيها كُتّابُها بتسجيل وقائع الحروب، وكأن الأمر يتعلق بأفلام الحرب الأمريكية (في الفيتنام). التسجيل في مثل حالة روايتنا، يترك مكانها للتخييل بالدرجة الأولى. كل ما سبق أن تعرضنا إليه، حتى الآن، هو مجرد خلفيات: مكانية، زمانية، وقائعية. هذا معظم ما في الأمر، لا أقل ولا أكثر.

لنقتربْ من المنطقة الحسّاسة في الرواية خطوة. وإن ظلت أحداث “قيامة البتول” تجري تحت القصف، إلا أن الأهم هو الكشف عن الزمن النفسي المُستجدّ: انفضاح المشاعر الدفينة المتضاربة، بروز الخلفيات الهوياتية المتقاتلة إلى السطح، خروج المكبوتات إلى حيز الفعل، ظهور الأجندات التصفوية لبعض العلاقات القديمة، إلخ. الحروب، بفعل قوتها التدميرية، تستطيع قلب الأوضاع رأسا على عقب. وإذا كان “القلب” يطول الأوضاع العادية، فما بالنا بالهشّة التي كانت تنتظر الفرصة، لكي تُعبِّر عن تناقضاتها، وبالتالي عن تصادماتها العنيفة.

وإن كانت الرواية تُخلص لوصف ما بعد الحرب، إلا أن المفارقات الطارئة لا ترتسم إلا بالإحالة إلى ما قبل الحرب (في حيّ البندرة بالطبع). الفاعلون من سكان الحي، على تعدّد أصولهم وخلفياتهم، ظلوا هم أنفسهم. إنما الذي تغير رأسا على قلب، هم ناس البندرة، بالنسبة إلى أولوياتهم، أجنداتهم، حساباتهم. وليزداد الأمر دلالة، ينبغي تسجيل هذا التوضيح: في سكان الحي، يوجد مسلمون، مسيحيون أرمن، يهود. عبر الكشف عن هذه الخلفيات الدينية، التي ظلت تتعايش داخل المجتمع السوري، يمكن استباق تطور الأحداث.

وإن لم يخلُ النص من استجلاء لما يُفارق/ يمايزُ “المُواطن” عن “النظام”، بالتركيز على فضح صور الفساد، إلا أن المفارقة الكبرى للرواية لا تكاد تخرج عن إطار تآمر الجهات الخارجية على الوطن، مُمثلة في جماعة “أخوة الحليب” (الماسونية بالإحالة إلى بعض الرموز الواردة، علاوة على إحدى الصور المرافقة للنص). وبالطبع، يمكن توقُّع ما يمكن أن تضطلع به بعض الأسر، ذات الولاءات الأجنبية المختلفة، بهذا الشأن.

في ظل هذه التحولات الانقلابية، على صعيد المشاعر النفسية والاجتماعية والدينية، تظل الرواية تبحث عن “قُطب الرحى” الثابت، الذي به اختار الكاتب “إنقاذ” النص من فعل الحرب التدميري ذاته. القطب الثابت، بمعنى ما، هو الذي يمنح للنص معناه. وإن حمل العنوان اسم “البتول”، إلا أن البطل الذي لم يشقّ له غبار، هو: الرسام/ النحات عبد السلام. البتول مجرد شاهد على فظاعة الحرب، جراء ما تعرضت له من اغتصاب جماعي. خارج إطار الانتقام لها، بالحرص على تشبث عبد السلام بالمبادئ الوطنية والإنسانية، لا تمتلك البتول أكثر مما تمتلكه باقي الشخصيات. غير أن البتول ذاتها، ومع تطور سيرورة الأحداث، ستتحول إلى بؤرة رمزية مكثفة، تُرادف معنى الوطن. قيامة هذه البتول، التي حمل عنوان الرواية اسمها، هي قيامة الوطن من سقوطه (الحرب الأهلية).

من دون شك، يبدو عبد السلام “البطل” الرئيس في الرواية. عليه يقوم النص، وبه يكتسب معناه. ذلك أنه هو الذي سينقذ ثرات سوريا الوطني، ممثلا في آثاره المادية التي تعود إلى آلاف السنين. على الرغم من كل علامات التدمير المادية، إلا أن أكبر دمار قد يصيب بلدا ما، هو: فقدان التاريخ. وبالتأكيد، فالآثار المادية تكون، هنا، بمثابة الشواهد المادية. هذه الشواهد، إن لم تتمّ صيانتها، ستصير بأيدي من ليس لهم تاريخ، ليصنعوا منها وطنا وهوية وثقافة.

الوطن ينتصر على الحبّ (في وجه آخر) بالنهاية. هذه هي الرسالة الأساس، التي أمكن استخلاصها من قراءة النص. ليزا اليهودية، حبيبة عبد السلام الجميلة الوفية، التي تحولت إلى المشاركة في العمالة (بدون سابق إنذار!)، ستفشل في تحويل عبد السلام إلى عضو في “إخوة الحليب”. في الحروب كلها، وبخاصة الأهلية منها، تدور حرب أخرى: الحرب على الآثار والرموز المادية. ما حصل في العراق، يحصل في سوريا، وما زال يحصل في فلسطين، حتى اليوم.

تُصوِّر الحرب علامات العنف الهائلة: الدور المهدمة، الأطراف الآدمية المبتورة، الأطفال المُيتمة، الصفقات المشبوهة، إلخ. وتصل آثار العنف حدّ اغتصاب الموتى من النساء. في الحروب، تطفو إلى السطح أعنف المكبوتات “كأن الحروب ما وجدت إلا من أجل التوحش الجنسي” (ص.48). من حالات التوحش الجنسي، يمكن قراءة المشهد التالي:

” في آخر من الحيّ، يتسلل “الجقجوق”، صاحب القدم العرجاء، ابن “زيزفونة”، الدّاعرة، نحو جثة امرأة قد فارقت الحياة بتأثير إصابتها بشظية، يجرها إلى داخل دار مهجورة، مهدمة. يتلصص على الأهالي، يتأكد أن لا أحد قد رآه، تجحظ عيناه، يجر الجثة، وهي لامرأة في الثلاثين، يجردها في البدء من أساورها الذهبية، وخاتمها، يتأكد أن لا أحد قد انتبه إليه، يمد يديه المرتجفة إلى صدرها، يتلمس شفتيها، ساقيها، يتوقف قليلا، يراقب حركة الناس الهائجين، ثم يحمل الجثة، ويدخل بها إلى قبو الدار(…) وها هو ذا يستلقي عاريا تماما، فوق جثة المتوفاة، يجد متعة لا توصف في ذلك (…)” (ص.33).

تنبني الرواية على رسم مسارات لأهم شخصيات الحيّ، مع تسليط الضوء على العلاقات التي تجمعها مع أفراد الأسرة من جهة، ومع باقي الأفراد من الأسر المجاورة من جهة أخرى. غير أن المسارات، مهما تعددت في أبعادها الدينية والاجتماعية والوطنية والإنسانية، إلا أنها تلتقي لتصب في بؤرة: الفنان/ الوطنيّ عبد السلام. الرواية تبدأ به، وتنتهي به. إضافة إلى الانتصار إلى الوطن، باعتباره الرسالة الأبرز في النص، إلا أن هناك رسالة ثانوية: تصوير بشاعة الحرب الأهلية، وما تُخلِّفه من دمار مادي، وندوب نفسية. ولتقدير حجم البشاعة، يمكن الاستشهاد بهذا المقطع، المُشبع بنقد الطائفية المذهبية:

” (…) فيما انتعشت الكلاب الضالة، والقطط، والجرذان، وديدان الأرض، لروائح الموت المتوزعة في المدينة كلها، المنبعثة من تمزق الأجساد، واحتراقها، حيث وجدت هذه المخلوقات ضالتها، في تآكل اللحم الآدمي مشويا، دسما، وها هي ذي تنتقم من الجثث المتكومة، التي تحتلها أسراب الذباب، وبالطبع، هي لا تفرق بين طوائف اللحم والعظم، ولا يعني لها من لحم أي مذهب تأكل، فكل اللحوم عندها لذيذة” (ص.168).

يحمل نص الرواية أبعادا واقعية، في تصوير أهول الحرب الأهلية. غير أن الانشغال بالرسالة/ المضمون، يجعل التخييل، حتى بشططه، في خدمة ما سميناه “انتصار المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية”. ولذلك، وجدنا الكلب “ميمو”، وحتى طيور الحي، تساهم في دفع العدوان عن الحيّ..أليس الحيّ وطنا مُصغَّرا في المحصلة؟