استمر الشيخ أحمد التيجاني، بنشر دعوته إلى أن وافته المنية سنة 1815م في مدينة فاس. وكان قد استقر فيها بعد مطاردة باي وهران محمد الكبير له واستيلائه على قرية عين ماضي.

تقديم -عبد الرزاق المراكشي le12.ma

“المغرب بلد الأولياء الصّالحين”.. مقولة تعكس المكانة الخاصّة التي يحظى بها التصوّف في المملكة المغربية، التي يمتدّ فيها الفكر والسلوك الصّوفيان إلى أزمنة بعيدة..

لو كنت مواطنا مغربيا، لربّما ساقتك الأقدار لأن تُجاوِر أحدَ هذه المباني الصّغيرة المسمّاة “الزّاوية”.

فيها تقام الصّلوات الخمس في أوقاتها، باستثناء صلاة الجمعة.

كما يُتلى في هذه “الرّباطات” القرآن وتقام العديد من العبادات التعبّدية الأخرى.

بمناسبة شهر رمضان المبارك، تقترح عليكم “Le12.ma” رحلة تاريخية في رحاب أشهر الزوايا والطرق الصّوفية في المغرب.

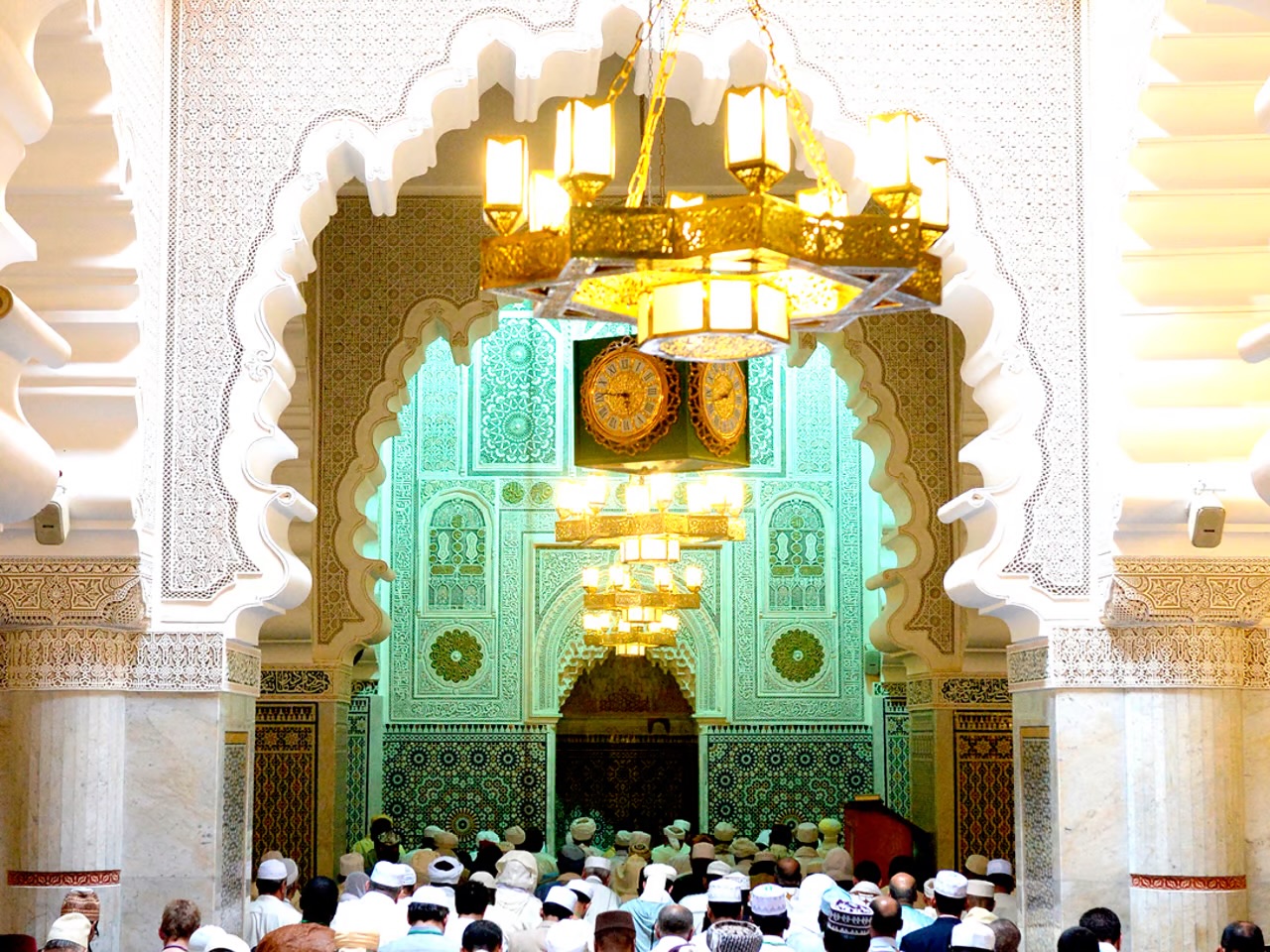

حقائق وأسرار الزّاوية التيجانية

تعدّ الزّاويةُ التيجانية، التي أسّسها الشيخ سيدي أحمد التيجاني الذي ينتمي إلى بلدين: المغرب والجزائر (وُلد في منطقة “عين ماضي” الجزائرية والمتوفّى في فاس المغربية) واحدة من أشهر زوايا المغرب وأكثرها انتشارا ومريدين.

فهذه الزاوية المعروفة تمتدّ عميقا في إفريقيا، انطلاقا من شمال القارّة إلى غربها حتى حدودِ نهر السينغال، التي تحتضن العديد من الأتباع.

ويشار إلى أن المؤسس قضى قسطا مُهمّا من حياته في التنقّل بين هذه المناطق، التقى فيها العديد من العلماء.

وقد أسهم تنقّله وانتماؤه إلى بلدين (المغرب والجزائر) في امتداد نفوذ وصيت الزّاوية في العديد من المناطق المجاورة.

فبأكثر من 80 مليون مُريد في مناطقَ إفريقية مختلفة، تُمثل الطريقة التيجانية، التي تحظى، بحسب محمد عجمي،باحترام وتقدير واسعين في أوساط المسؤولين والشعوب في غرب إفريقيا وشمالها، فارضة نفسها كإحدى أوسع الطرق الصّوفية انتشاراً في إفريقيا والعالم. فقد تركت الطرق والحركات الصّوفية في إفريقيا وفق ما أفاد عجمي، أثراً لافتاً في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأدت دوراً بالغ الأهمية في نشر تعاليم الإسلام المعتدل بين المسلمين وغيرهم من الأفارقة.

وأدّى عدد من هذه الطرق دوراً أساساً في مقاومة الاستعمار الأجنبي العسكري والثقافي للبلاد العربية والإسلامية، غير أن غالبية هذه الطرق، وإن ظلت تنأى بنفسها عن تعاطي السياسة بشكل مباشر منذ نشوء الدولة الوطنية الحديثة، ظلت تشكل رقماً صعباً في المعادلة بعدد مريدين تجاوز 300 مليون، مع حضور اجتماعي وانتشار ديني واسع، ما جعل لها تأثيراً مباشراً في الحياة السياسية، وخصوصاً في غرب إفريقيا، الأمر الذي دفع غالبية النظم السياسية إلى إدارة العلاقة معها وعدم إثارة غضبها.

وظهرت الطريقة التيجانية، وفق المصدر نفسه، في أواخر القرن الثامن عشر على يد مؤسسها الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني الحسيني، المولود عام 1737 م في مدينة عين ماضي في ولاية الأغواط الجزائرية. وقد لُقب بالتيجاني نسبة إلى القبيلة التي تنتمي إليها والدته وأخواله بنو توجين.

حفظ القرآن الكريم وعمره لم يتعدَّ 7 سنوات، ثم اشتغل بطلب العلوم الأصولية والفرعية حتى أتقنها. وتنقّل التيجاني بين عدة مناطق من المغرب العربي، واتصل بالعلماء والفقهاء يأخذ عنهم، ثم انتقل إلى المغرب الأقصى، ونزل في مدينة فاس المغربية التي أصبحت لاحقاً من أهم مراكز التيجانية في العالم، ومكث فيها 18 عاماً.

في رحلة عودته من الحجّ، مر التيجاني بالقاهرة. وهناك، التقى الشيخ محمد الخيضري الذي فوضه نشر تعاليم الخلواتية في شمال إفريقيا، فانطلق إلى مدينة فاس، ومكث فيها مدة يتعلّم ويعلّم علوم الدين، وأسس الطريقة الصّوفية الخلواتية.

بعد ذلك، انتقل إلى مدينة تلمسان. ومنها توجه إلى قصري بوسمغون والشلالة في الصحراء الشرقية للجزائر.

وهناك، بنى خلوة له وانقطع للعبادة. مكث التيجاني في زاويته في قصر بوسمغون في ولاية البَيّض شمال غربي الجزائر ما يقارب 18 سنة داعياً، ثم أخذ يتنقل بين المناطق الصحراوية الفاصلة بين إقليم توات الجزائري ودول الساحل الإفريقي وتونس يدعو إلى الإسلام وينشر تعاليم طريقته الصّوفية. واستمر بنشر دعوته إلى أن وافته المنية سنة 1815م في مدينة فاس.

وكان قد استقر فيها بعد مطاردة باي وهران محمد الكبير له واستيلائه على قرية عين ماضي.

وقد ترك التيجاني ذخراً كبيراً من المؤلفات الدينية، من أهمها “الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية التيجانية”، وهي شرح لقصيدة الهمزية للبوصيري في مدح الرسول (ص)، و”جواهر الحقائق في شرح الصلاة المسماة ياقوتة الحقائق والتعريف بحقيقة سيد الخلائق”.

وينتشر مريدو الطريقة التيجانية من شرقي القارة الإفريقية إلى غربها مروراً بالشمال، ويقدر عددهم بأكثر من 85 مليون مريد ينتشرون في دول: مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال وتشاد والنيجر ومالي ونيجيريا، إضافة إلى الغابون وغانا وغينيا وتوغو وساحل العاج وسيراليون وبوركينا فاسو. وتحظى التيجانية بدعم المسؤولين الرسميين في تشاد وبقية دول الساحل الإفريقي، نظراً إلى انتشارها الشعبي الواسع هناك، وانتماء المسؤولين أنفسهم، كما الشعوب، إليها.

في مؤتمر عُقد في العاصمة التشادية إنجمينا، وخلال زيارة الشيخ علي بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التيجانية، أكد المشاركون أن الاعتدال ونبذ التطرف هما من أهم مميزات الطريقة التيجانية.

وقبل تشاد، زار بلعرابي النيجر، واستقبلته المؤسسة الرسمية بحفاوة مماثلة لتلك التي حظي بها في إنجمينا.

وقد رحّب بعض الرؤساء، منهم الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، بالخليفة العامّ للطريقة، بوصفه تيجانياً مثل بقية أفراد المجتمع التشادي.

وفي الجزائر، ظهر في عهد الشاذلي بن جديد عام 1983 تأثير التيجانية بشكل واضح، وذلك حين تمت الموافقة على نقل جثمان حفيد مؤسس الطريقة الشيخ محمد الحبيب، المدفون في السنغال، منذ عام 1950 إلى مسقط رأسه في عين ماضي.

يومها، كان لافتاً حضور الآلاف من وجهاء إفريقيا مراسم إعادة الدفن.

وفق محمد عجمي، كان للزوايا التيجانية التي انتشرت في مناطق استراتيجية في الغرب الإفريقي خاصة، نشاطات متعددة، ولا سيما في مجالات التربية والتعليم ونسخ المخطوطات وثقيف العبيد ثم عتقهم.

وقد ضمّت كل زاوية من زوايا التيجانية غرفاً لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الإسلامية، بما فيها الفقه والتفسير والحديث، والنحو والصرف.

ولم يكتفِ علماء التيجانية بالتربية الشفهية، بل ألّفوا الكثير من الكتب في مختلف التخصصات، خصوصاً التفسير والفقه. كما كانت زواياهم في غرب الجزائر زاخرة بالمخطوطات التي شكلت السند الأساس لانتشار الثقافة العربية والإسلامية، ولا سيما زاوية عين ماضي.

ولم يكتفِ علماء التيجانية بالتربية الشفهية، بل ألّفوا الكثير من الكتب في مختلف التخصصات، خصوصاً التفسير والفقه. كما كانت زواياهم في غرب الجزائر زاخرة بالمخطوطات التي شكلت السند الأساس لانتشار الثقافة العربية والإسلامية، ولا سيما زاوية عين ماضي.

وينقل بعض الباحثين أن الأتراك سلبوا منها غداة حملاتهم عليها كتباً على 60 بعيراً، ما يدل على الدور الكبير الذي اضطلعت به هذه الزوايا. كما ذكرت بعض المصادر دوراً آخر للتيجانيين تمثّل في شراء العبيد وتفقيههم في الدين الإسلامي، ثم عتقهم، حتى أصبح الكثير منهم فقهاء ودعاة.

ودأبت الزوايا على إحياء المناسبات الدينية، كالمولد النبوي والسَنَة الهجرية الجديدة، واستثمارها في الدعوة ومجالس الذكر.

بحسب المصدر نفسه، تجلى الدور الاقتصادي للطريقة التيجانية عبر إسهامها في إنعاش المبادلات التجارية بين منطقة شمال إفريقيا وغربها منذ أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، فصارت التجارة وسيلة لنشر أفكار الطريقة، وأنشأت قوافل تجارية تجوب الصحراء طولاً وعرضاً.

وكان مقدَّمو الزوايا (والمُقَدَّمٌ هو سالك صوفي ما بين درجة المريد ومرتبة الشيخ) يقودون القوافل، ما حقق لهم نجاحاً مزدوجاً في نشر طريقتهم، فتدفقت الأموال إلى زواياهم.

ولم يقتصر نشاط أصحاب الطريقة التيجانية على التجارة؛ بل أولَوا اهتماماً بالغاً للزراعة، فحرصوا على استغلال كل شبر من أراضيهم، ولم تُثنهم الظروف المناخية الصعبة عن تحويل أراضيهم إلى بساتين خضراء، فكانت عين ماضي أنموذجاً لذلك، في ظل الضغوط التي كانت الطريقة تتعرض لها من “بايات” الغرب الجزائري.

حرص شيوخ التيجانية على إصلاح المجتمع، ما حقق لهم محبة الناس والتفافهم حولهم، فأصلحوا بين المتخاصمين من القبائل، وجعلوا من الزوايا مراكز للصلح، فكان لشيوخهم صوت مسموع واحترام كبير في كل مناطق الغرب الجزائري، وعرف عن الشيخ التيجاني المؤسس مراسلة أتباعه، وهو في فاس، لحل المشكلات الاجتماعية.

وقد ورد الكثير من هذه الرسائل في مخطوط “جوهر المعاني”. كما قام الشيخ المؤسس أحمد التيجاني، قبل مغادرته الجزائر، بعقد صلح بين قبيلتي الأحلاف وأولاد سرغين بعدما عجز الكثيرون عن إخماد هذا النزاع، إضافة إلى عقده صلحاً بين قبائل متنافرة في أرياف المغرب الأقصى.

وعقد الشيخ محمد الحافظ المصري التيجاني (ت. 1978) صلحاً بين الجانبين المصري والسوداني، وتوسط الشيخ محمود التيجاني سليل الشيخ أحمد التيجاني على مدى نصف عام كامل بالصلح بين قبائل الريف المغربي الأقصى، بعدما كادت خلافاتهم تتحول إلى حرب أهلية، ولم يعد إلى الجزائر إلا بعدما حل المشكلة.

وأدى الشيخ محمود التيجاني دوراً أساساً في الصلح بين موريتانيا والسنغال بخصوص خلافات نشبت قبل سنوات.

وبالتالي، لم تكتفِ الطريقة التيجانية بالتربية الروحية، بل تعدتها إلى وظائف اجتماعية هدفت من خلالها إلى بناء مجتمع إسلامي متماسك. ورغم إلحاح التيجاني على أتباعه بالابتعاد عن السياسة، وجدت الطريقة نفسها مضطرة إلى المواجهة السياسية مع الحكم المحلي، سواء مع العثمانيين بعد هجرة الشيخ أحمد التيجاني إلى فاس أو مع الاستعمار الفرنسي في السنغال.

في القرن التاسع عشر، انتشرت التيجانية بشكل واسع وكثر مريدوها، حتى اعتبرت إحدى حلقات الصحوة الإسلامية الأساسية في إفريقيا، وخصوصاً مع الدور المهم الذي أداه بعض علمائها ومريديها في مقاومة الاحتلال الأوروبي، كالشيخ عمر الفوتي التيجاني، الذي حارب الفرنسيين قرابة 12 عاماً، وأسس دولة في غرب إفريقيا اعتمد فيها التيجانية منهجاً عقائدياً.

عاشت دولة الفوتي بين 1794 و1864، وامتدت بين السنغال وغينيا والنيجر ومالي وتشاد وشمال نيجيريا ومنطقة كوش في شرق موريتانيا، وأدت دوراً حيوياً ودينياً في تاريخ تلك المنطقة.

كما حارب الشيخ محمد الحافظ المصري التيجاني الإنكليز في مصر، وأدى دوراً قيادياً في ثورة عام 1919، وقاد إحدى المعارك في أسيوط ضدهم، واستمر في نضاله حتى أُسر وسجن.

ورغم انتقادات البعض للآراء المرحلية لبعض علماء التيجانية في تونس أو الجزائر أو غيرها تجاه الاستعمار، حين لم يتخذ بعضهم منهج المواجهة، كما فعلت بعض الحركات الصّوفية كالسنوسية، يُحتمل أن يكون تشخيصهم في تلك المرحلة ناتجاً من رغبتهم في حقن دماء شعوبهم، في وقت شخصوا أن المواجهة خاسرة مع الاستعمار في ظل غياب التكافؤ. وسواء أوافقنا أم رفضنا هذه المقاربة، فإننا لا نستطيع تعميم هذا الرأي على الطريقة ككل، بعدما ذكرنا الدور البارز لأكثر من شيخ من شيوخها في مواجهة الاستعمار.

والشيء الذي لا يمكن الاختلاف حوله هو أن الطريقة التيجانية أدت دوراً مهماً في حفظ العلوم الإسلامية واللغة العربية ونشرها وبناء الزوايا في مناطق المغرب العربي وغرب إفريقيا، بالرغم من الفترة المضطربة التي تأسست فيها والضغوط التي عانى منها المؤسسون.

وقد استطاعت أن تنشر الإسلام الوسطي في إفريقيا جنوب الصحراء، وجذبت عشرات الملايين من المريدين على امتداد إفريقيا، ويُشهد لها اهتمامها بالتجارة والزراعة وإصلاح المجتمع في سبيل بناء بيئة صالحة مستقرة. لذلك، استحقت أن تكون الحركة الصّوفية الأوسع انتشاراً في إفريقيا بجدارة ومقرها الدائم هو ضريح الشيخ سيدي أحمد التيجاني بمدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة المغربية.