عبد الرزاق بوتمزار

الحلقة الأخيرة

وبدأتِ الحكاية..

كما كان يحدثُ في أواخر كلّ مخاض بحثاً عن الصّيغة المثلى للوضع، تتمنّع الكلماتُ طويلا، قبل أن تنساب سلِسة ومتناسقة؛ كما مُوسيقى حالمة تنبَثّ في مُتأخّر الليالي في حضرة حبيب غالٍ، فينقلبُ المكانُ فضاءً للسّمر أزلياً؛ تتسارع النهاياتُ المُحتمَلة.

في سكرة الصّباح، وأنتَ تخطو، مثل طائر مُثخن بالجراح، نحو مقرّ الجريدة، تُواصلُ الأفكارُ تسارُعَها في ذهنك، المُشتغل على الدّوام، نحو خط النهاية. تقطع عليك توارُدَ أفكارك السّارحة في سماء الإلكترون وتفاعُلات التلقي في صفحات الافتراض إطلالةٌ صباحية على غلة اليوم من موادّ الصحيفة التي تنتظر التّصحيح.. تُجْهز على كأس العصير وقطعة الخبز دفعة واحدة وتصُبّ كأسَ القهوة، برشفاتٍ مُتباعدة، في جوفك وأنت تستطلع، في صفحة الجهاز أمامك، ما ينتظرُك من مكتوب الآخرين عن أخبار البلد، التي لا تُفرح.

قدَرُ مكتوبك أن ينتظر “القفلة” التي ستختار إلى ما بعد انتهاء العمل (وهل ينتهي العمل في صحيفة يومية!؟).. تراوغ السّؤال وأنتَ تذرع الممرّ الطويل نحو زاوية المُدخّنين، في الطابق الأول لمبنى ما في المدينة الغول. في وقفتك المُعتادة أمام النافذة المشرَعة على جدران صامتة، تتطلع، من وراء سحابة الدّخان، إلى زوج حمَام يُمارسان شغبهُما الصباحيَ تحت أشعّة شمس تُطلّ، بين حين وحين، من خلف سُحب كثيفة منذرة بيوم ممطر. تُلقي عقب السّيجارة وتلتحق بجهازك. أمامَك عمل كثيرٌ لا يحتمل التأجيل، أمّا مكتوبُك فيمكنه، كما كان حاله دوماً، أن ينتظر..

لماذا كان “بّا حسن”، ذلك المثقف الصّامتُ، من بين جيل من الأساتذة الجميلين، يحرص على تحذيري من التسرّع في النّشر؟ هلْ كان يُنبّهني كي لا تبورَ بضاعتي وأصيرَ، بسبب صدمة إخفاق التجربة الأولى، كارهاً للأدبِ ككلّ وأقاطعَ حتى عادة القراءة؟ أم تراه كان يُلمّح إلى صعوبة إنتاج مكتوب آخرَ بعد نشر الأول؟ لم أعرفْ، أبدا، لماذا كان يُفضل أن أتأخر ما أمكنني في النشر. لم يكنْ يتكلم كثيرا في الموضوع ولم أعرفْ منه أجوبة لأسئلة كثيرة، حارقة. وعلى كلّ، فقد تأخّرتُ كثيرا في النّشر؛ هل خمسٌ وعشرون سنة تفي بالغرَض يا “بّا حْسّون”!؟

في الجهاز أمامي، كلماتٌ وكلماتٌ تمرّ تباعاً أمام العينين المكدودتين. بدأ الملفّ يمتلئ بمقالات الصحافيين من كل صوب وحدْب. تبدأ أصواتُ النقرات الصباحية في أجهزة القسم التقني. المدققون بأصابعهم، المُتعودة على أقلام بحبر أحمرَ، يعترضون في شاشة أجهزتهم سبيلَ كلّ شاردة في مقال. قبالتهم صفّ التقنيين، يُفرغون صفحات أجهزتهم “الماكنتوشْ” من موادّ عدد الأمس ويُرَكّبون صورَ روبورتاجات وتحقيقات العدد المُقبل، التي يجري الاشتغال عليها في نصفِ اليوم الأخير، بعد إرسال العدد إلى المطبعة؛ مثلَ خلية نحلٍ يصيرُ المكان..

بين مقالةٍ مُصحَّحة وأخرى، لا بأسَ من إطلالة على صفحتك المفتوحة على العالم. تنقر نقراتِ إعجاب بمقال هنا، بصورة هناك، أو تُشارك “أصدقاءَك” الافتراضيين قصّة من محكياتِك أو ممّا أبدع غيرُك، حسَبَ ما يجود به وقتُ يومك. ثمّ تعود إلى مكتوب الآخرين، ينتظرُه -في صباح اليومِ المُوالي- قرّاء في حواضرَ غيرِ قارئة.

في المساء، تعودُ رأسا إلى زاويتك. يبدأ ترويض كلمات في سبيلِ القبضِ على “القفلة” المأمولة.

الكلمة روحُ شهرزادَ الحكايات والقريض؛ تحبّ أن تكونَ في جميلِ الحُلَل وهي تسامرُ حبيبها. أن ترتدي لبوسَ الأميرة، كما كانتْ دوما في الأسفار وكما كان حبيبُها بيْن المعاني! قد اختنقتْ شهرزادُ الكلمة داخل شرنقة الإسفاف، فانتحر المعنى. في مسعاك السّيزيفي إلى عربية أخرى غير هذي المُستجدّة، الْخنقَها حصارُ الضّحالة وطوّقتها الشّوائب، تمضي جزءا غيرَ يسير من لياليكَ الوحيدة.

وأخيرا، تلوحُ ملامح النهاية. تُشجّعك تفاعلاتُ “أصدقاء” أثيرك، الذين ما ينفكّون يُطالبونك بالتعجيل بطبع مكتوبك ووضعه بين أيديهم ورقيا في أقرَب فرصة.

طيلة خمس سنوات ويزيد: لا لحظةَ راحة إلا حين يعجز الجسد تماما عن مقاومة النعاس. من العمل إلى زاويتك في الحي الخلفي، حيثُ منفاكَ الاختياريّ/ الإجباريّ. ومن الزّاوية إلى العمل؛ ورغم ذلك كان لزاماً أنْ تجد في نفسك هذه الرّغبة والقدرة على سرْد مكتوبك أنتَ. أنْ تفتح، من جديد، نافذةً أحكمتَ دونها إغلاقَ الباب جيدا بعد التّجربة المُحبطة في “دارٍ” صُنِعتْ فيها أسفارٌ.. قد صار قريةً صُغرى هذا العالم، كما في حكايات! آهٍ، شهرزادُ، هل قتلتْكِ ريحٌ تهُبّ من نوافذَ مُشرَعةٍ على عالم افتراضيّ؟ في الحقيقة، لم نعرفْ مَن قتل مَن: كاتِبٌ خنقَ راويةَ سُروده الأزلية، أم تراها القاتِلةُ شهرزادُ الحاكيّة؟! مهْما يكنْ، قد وقعت القطيعة، والأسبابُ والتفاصيلُ والحيثيات عديدة. خذلتِنا يا شهرزادُ أم خَذَل غيرُ الشّرَفاءِ من حرّاسُ أعتابكِ؟! تركوا أقلامَنا تتخبّط في قلقِ البدايات وتسلّلوا عبرَ دُروب التهافت. استغلّوا عِشقَنا للحرْف، فامتصّوا رحيقاً من كلام خططناهُ ودموعُ الشّموع في مُتأخّر الليالي تشهدُ! كانت أخرياتٌ أكثرَ بَهاءً وكان آخرُون. أنارُوا الطريقَ واستحثّوا منّا الخطى؛ تبعناهُم، يسبقنا لهم عميقُ الامتنان.

قبلَ عشر سنوات، كنتُ قد تركتُ الدّار وحُرقةٌ في القلب قد تأبّدتْ؛ كتبتْها الذاكرة واحتارت في نقشها الكلمات: لن أكونَ شريكاً في ذبْحِ مُريدِي حرْفٍ على مقصَلة بوارِ الفكرِ في السّوق! كما ردّد مُهرّجونَ في سيرْكٍ من فوضًى مفتوح في وجه الهابّ والدابّ.. قلتُ لي، ذاتَ زمان ما كان من صُناع ثقافته كثيرون يُدْركون أنْ بمقدُورٍ العالَم أنْ ينفتِحَ قريةً تُطلّ، عبر خيوط عنكبوت، على نوافذ الآخر.

انزويتُ إلى رُكن خلفَ جهاز قديم، في شارع خلفيّ، أدبّج للعُموم بعضَ مكاتيب، مُوهماً نفسي بمُطارَدة خبز يومي؛ بينما أنا، في الحقيقة، أهرُب صدمتي من مشهد ثقافيّ مبنيّ على اغتصاب أحلام الآخرين “فابُورْ”..

مرّتْ سنوات وتكدّستْ في الذاكرة كثيرُ أحداث وشخصيات. ثمّ.. كان، في ذلك اليوم، وقد استبدّتْ بأفق فُسحةِ العيش في جلـْد عطالة بأقنعة اهترأتْ على دروب الرّغيف في رُبوع لا ترأفُ بتطلّعات خرّيجيها، أنْ جرتْ هذه المُحادَثة المُقتضَبة غير المُتوقعَة:

-ألو، صباح الخير.. هل أنتَ هو الطيّب العْدساوي؟

-نعم، أنا هو، مَن معي؟

كان صوتا رخوا أنعشَ الأمَل في النّفس في ذلك الصّباح من أيام مُتشابهاتٍ ما عادتْ تختلفُ في كثير من تفاصيلِ اليأس والفراغ. كنتُ رفقتهم، “أولاد حارتنا”، نصلب ساعات من أيام فارغات توقفتْ عجلاتُ زمنها قبالة صخرة الواقع الصّلبة العملاقة. وردّدتْ أشجارُ الفضاء الأخضر صدَى آخر جُملة يُمْكن أن يتخيّلها معطَّل طيّبٌ في أزمنة غيرِ طيّبة..

-أكلّمك من يومية “المساء”.. اتصلنا بكَ كي ندعوك إلى الحُضور إلى مقرّ الصحيفة لإجراء مُقابلة تشغيل.. ننتظرك غدا الخميس في الثانية عشرة زوالا.

-نعم، شكرا، لكنْ.. اعذريني.. أنا لستُ من الدّار البيضاء ولا أعرف إنْ كان بإمكاني (…)

رميتُ أوراقَ اللعب من يدَي. ابتعدت قليلا عن دائرة المُتحلّقين. تَلقّفَها أحدُ المُتفرّجين وانبرى لتعويضي في جولة لعبٍ لا تكاد، منذ أزل، تنتهي إلا لتبدأ أخرى. استندتُ إلى جذع شجرةٍ ظليلة وتابعتُ، وأنا لا أكاد أستوعبُ ما أسمع..

-قلتُ أنا لستُ من الدّار البيضاء ولا يُمكنني.. أقصد، أنا الآن في مُرّاكش، وقد لا أتمكّنُ مِن الالتحاق بمقرّكم غدا.. هل من الضّروري أن أحضرَ غدا بالضّبط؟

-طيّب…

نعم؟

-قلتُ، طيّب، سأتصل بكَ بعد قليل وأخبرُك بما يتعيّنُ فعله..

وأُقفِل الخط.

نظرتُ إلى الرّقم. هو، فعلا من المدينة البيضاء. وتناسلتِ الهواجسُ في ذهني: هل هي دُعابةٌ من أحدهم، بتواطؤٍ مع صاحبة هذا الصّوتِ الرّخو الكيّس، المشفوع بلكنة المكاتب المُكيَّفة؟ ماذا لو كانتْ، حقا، مُكالمة من “جريدةِ المغاربة الأولى” ولمْ يُعاودوا الاتصال؟ لماذا ذكرتُ أنّني بعيدٌ عن المدينة وقد لا يُمكنني الانتقالُ إلى مقرّ الصحيفة في اليوم المُوالي؟.. كيفَ واتتْنِي كلّ هذه الجرأة، أنا المُعطَّل الذي جرّبتُ جميع المهن بلا كبيرِ نجاح، لأنّ المهنة الوحيدة التي لا أريد غيرها ولا أُجيد لمْ تَسمعْ يوما طرْقاتي المُلحّة بخجلِ الأتقياء على أعتابها الشّريفة والأقلّ شرفاً؟.. ربّما لمْ يكن عليّ أنْ…

يرِنّ الهاتفُ مُجدّداً.

-هذه أنا.. نعم، يُمكنكَ الحضور بعد غد، في الثانية عشرة.. نهارُك سعيد.

هي حقيقية، إذن. سكرتيرةٌ مُفوّهة في مكتب مُكيف، ولا شكّ. كان الوقتُ ربيعا؛ لكنْ في مُرّاكش كان الفصلُ المُوالي.

يومَين بعد ذلك، في تمام الثانية عشرة، وقفتُ أمام مقرّ الصحيفة في الطابق السابع من تلك العمارة في شارع الجيش الملكي. وبعد لحظات، قالتْ لي ذاتُ الصّوت الرّخو، وقد عرفتُ أنها من كلّمتني عبر الهاتف قبل يومين:

-يُمكنك أن تتفضّلْ، السّيد المُدير ينتظرُك في مكتبه.

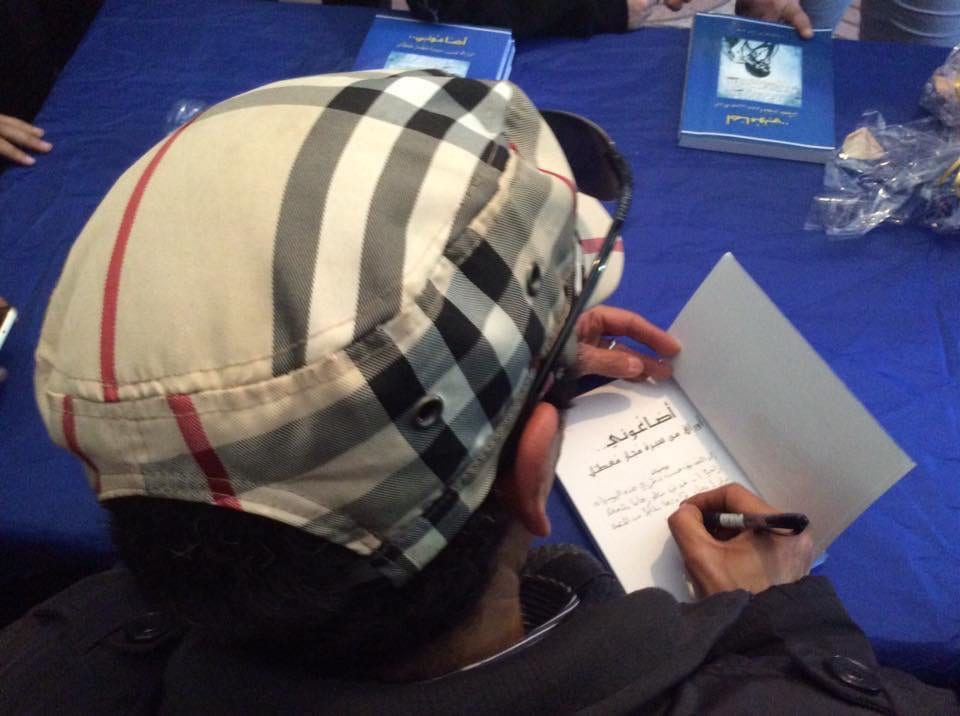

قالتها وهي تشير إلى باب على يسارها كان يجلس خلف مكتبه شخصٌ نحيفٌ بأناقة بيّنة.. وبدأتْ، ذاتَ مساء، أولى الخطوات على دربِ هذي الحكايات…

انتهى.