عبد الرزاق بوتمزار

ح. 106

لورْديماتّورْ ولانترْميتْ..

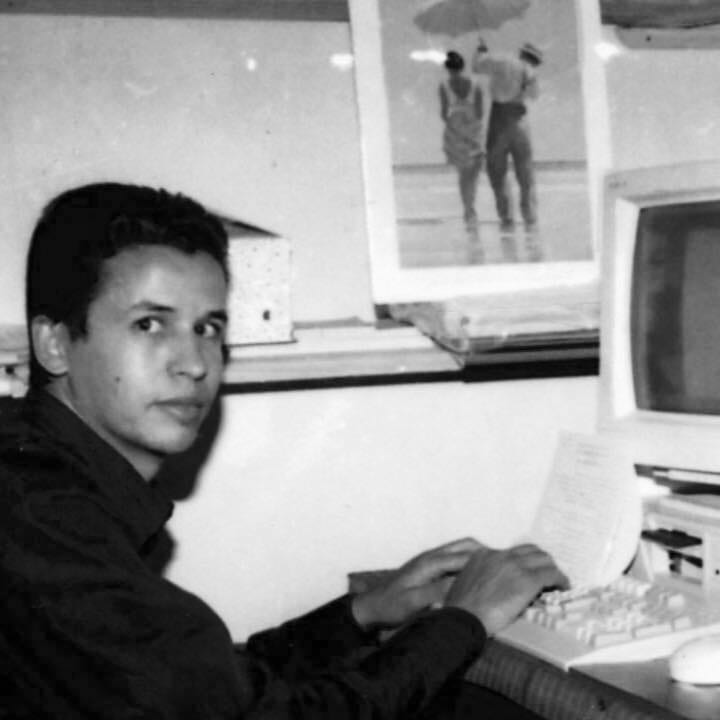

انتبهتُ من شرودي وتساؤلاتي على أصوات أشخاص أخذوا يتحلقون أمام السّبّورة الخشبية التي علقتُها على إحدى دفّتَي الباب. تبادلوا تعليقات وضحكات وهم ينقلون أبصارهم بين سبّورة الإعلانات ووجهي العابس في ظلمة خفيفة بدأت تستبدّ بداخل الدّكان. نبّهتني تعليقٌ هامسٌ إلى حالة الشّرود التي كنتُ فيها. أشعلتُ مصباحا خارجيا، فانعكستْ أشعة الضّوء على أوراق الإعلانات. حيّتْ حركاتُ المُتجمهرين خطوتي دون كلام. أبعدتُ بعض المعروضات من على سطح واجهة مكتبتي الخشبية واتكأتُ عليها، أرقبُ تقاسيم الوجوه المُتطلـِعة إلى تفاصيل الإعلانات المُعلـَّقة على باب مكتبتي الصّغيرة. طلب أحدُهم أن أنسخ له إعلاناً. “يا فتّاح يا عليمْ يا رزّاق يا كريمْ”، قالت فيَّ الذات التّاجرة. تطلعتُ إلى السّبورة حيث يشير بإصبعه وناولتُه النّسخة من مكان قريب. كنتُ قد جرّبتُ الطابعة بنسخ أوراق الإعلانات ووضعتُ الصّالحَ منها للبيع جانباً. كان نصف درهم الذي أعطاني ذلك الشّاب مقابل نسخة الإعلان أول قطعة نقدية تدخل جيبي في تجارتي الجديدة..

على هذه الوتيرة، سارتْ بقية أيّام ذلك الصّيف الحارّ. مع بداية الموسم الدّراسي، صرتُ تاجراً رغم أنفِ كلّ ذرّة شاعرة في كياني الممسوس. أبيعُ الدّفاترَ وما يُرافقها من أقلام وأدوات وما تَيسّرَ من المُقرَّرات الدّراسية، مُندهشاً من شدّة التنوّع الذي ضربَها فجأة. أنسخ الدّروس للتلاميذ وأبيعُ نسخَ الإعلاناتٍ عن مُبارَيات مُفترَضة للدّراسة، وعلى الخصوص للتشغيل أو حتى التوظيف! على سطح الواجهة صَفّفتُ، أيضاً، مجموعة مُنوَّعة من البطائق والصّور الجميلة في آلة دوّارة. زيادة على ذلك، أُحرّر العقودَ والوثائقَ لراغبين في رهنِ محلاتهم أو كرائها لآخرين؛ وهؤلاء وعالَمُهم المتعاقدين حكاية أخرى، طويلة.

كان يوسف أحسنَ من يرتجلُ مواقفَ ضاحكة في الحال كلما صادف، في إحدى زياراته لي، أشخاصاً يريدون تحريرَ وثيقة ما. لم أكنْ أُظهِر له أنّ مسرحيّاته المُرتجَلة تُعجبُني، كي لا يتمادى أكثر من اللازم وينجحَ في جعلي أستسلم لنوبةِ ضحك قد لا يستسيغه جميعُ زبائني. لم أكن أستطيع الصّمود أمام تعليقاته وتجنّبَ الضّحك.

كانت أكثرُ الوثائق التي أحرّر هي الرّهْن. كان المتعاقدون يأتونني، في الغالب، مصحوبين بسمسار أو باثنين. يدخلون ويتخذون لهم مجالسَعلى كراسٍ بلاستيكية أمام الجهاز العجيب. لا بأسَ إنْ لم يكنْ هناك ما يكفي من الكراسي؛ لا ضيرَ في أن يظلّ أحدهم أو اثنان واقفين خلفنا في الدّكان الضّيّق. المُهمّ بالنسبة إلى كثيرين منهم هو أن يحضروا هذه العملية التي سترهنُ وضعهم العقاريّ أو المالي عاما أو أكثر. أتّخِذ مكاني أمام شاشة الحاسوب العتيق وأنا أتمنّى ألا يُخيّبَ ظني أو تفعلها بي طابعته الصّغيرة (المُستعمَلة بدورها) وألا يظهرَ يوسف، على الخصوص! لكنّ يوسف كثيراً ما كان يظهر في الوقت غيرِ المُناسب بتاتاً؛ وكأنّ المشهدَ يستدعيه لتأدية دورٍ لن يقدِر عليه غيرُه في الأرجاء كُلِّها.

-واشْ ما بْغيتيشْ تكتبْ ليَّ داكشّي اللي كلتْ ليكْ بْهاداكْ لورْديماتّور دْيالك؟

كان يسأل، وقد اتّكأ على الواجهة الخشبيّة ودلّى عنقـه نحو داخل الدكان. يتحدّى الجميع بابتسامته الماكرة، قبل أن يستدرِك، وهو يشير صوب الحاسوب متصنّعا البلاهة وعدم المعرفة بالجهاز:

-أشْنا هيّ هاديكْ، واشْ لانترميتْ؟.. شوفْ، راني بْغيتك تكتبْ ليّ واحد الموضوعْ بلانتِرْمِيتْ مْلي تسالِي عافاكْ، صافي؟ وقتاش نرجْع عندك؟

يقول مثل هذا ويُتبعه بضحكة مُجلجلة، ثمّ يركبُ درّاجة نارية خلفَ طارق ويختفيان في الشّارع المُزدحم. تتفرّسُني عيونُ الجميع وترقب حركاتي وأنا أسجّلُ معلوماتهم في صفحة هذا الجهاز الذي لمْ يألفـوا التعامُلَ معه في سابق عقودهم ورُهونهم. كنتُ وأنا أختار الكمبيوتر وسيلة للكتابة، بدلَ الآلة الكاتبة، الغنيّة عن التعريف في أوساط الكُتّاب العُموميّين، كمَن يخوض نوعاً من الثورة على الأزمنة السّابقة! ربّما كنتُ أوّلَ كاتبٍ في الناحية تجرّأ على تعويض الآلة العتيقة السّحرّية في تحرير عقوده. وأنا العاشقُ عالمَ “Word”، لم أجرّب يوماً هذه الآلة. لم أكرهْها ولم أحبَّها. كنتُ أنظر إليها بنوع من التّقدير؛ فقط لأنها كانتْ، لعقود طويلة، وسيلة للكتابة في أزمنة غيرِ قارئة.(اعذريني، لقد جئتُ إلى الكتابة في أزمنة أخرى!)..

أطلب بطاقتَي التعريف من الشّخصين اللذين يرغبان في تحرير وثيقة الرّهن وأشرع في النّقر على لوحة المفاتيح أمامي. ولأني كنتُ ممّن درّبوا الأصابعَ جيدا خلال مراحلَ سابقة، فقد كانت السّرعة التي أُحَولُ بها حروف الأسماء والمعلومات في الأوراق أمامي إلى شاشة الجهاز تَعقد ألسنة الحاضرين وتجعلهم يتبادَلـون النظرات، وحتى بعض التعليقات في أحيان كثيرة. ولأنهم أوفياء لطبعهم ويتصرّفون على سجيتهم، فقد كانـوا حين يُعلقون يفعلون بوضوح، دون مساحيقَ أو مجامَلات. يأتي كلامُهم حقيقياً، هادفا ونفاذا.

-مْشى زْمانك أعْمّي؛ هذا زمانْ آخرْ!..

يقول أحدُهم وهو يتسلم وثيقته الجديدة في دقائقَ وبِعدد النّسخ الذي يريد.

يُجيبُه الآخر:

-زيدْ، زيدْ قدّامي وأنتَ كاتديرْ بْحالْ إلى فاهْم شي حاجة!..

ويغادران وهما يتبادلان تعليقات ضاحكةً وحركات مُضحكة.

حتى الثمنُ خفّضته كثيراً. ظلّ زملائي في حرفتي الجديدة يهرفون عليهم بآلاتهم الكاتبة. ومن ثمّ، بدأتُ، يوما بعد يوم، أستقطبُ المزيدَ من زبائن الرّهن وعقود أخرى. وكان ذلك يعني، ضمن ما يعني طبعاً، أنّ احتمالات مُصادَفة يوسف وغيره من الأصدقاء للمُتعاقدِين في دكاني تزيد؛ وحينذاك، يبدأ القصفُ بالتعليقات التي لم أكن أحبّذ كثيرا، حفاظاً على زبائني.

أن تفتح مكتبة في مكان قريب من سوق شعبيّ وثانوية تعُجّ بالتلاميذ معناه أن ترى الوضعَ من زاويّة مُخالفة لكلّ ذوي المهن الأخرى. يقصدُك نوعٌ آخرُ من الزّبائن؛ تُقدّم خدمة غيرَ مألوفة في الأرجاء. وإذا كنتَ تتعاملُ مع أشخاص ينتمُون إلى جيل سابق ويكون لديك أصدقاء مُعطـَّلون، رغم شهادات الجامعات والمعاهد، فاستعدَّ لأنْ تلعبَ دورَ المُوفّقِ بين جيلين تفصل بينهما حواجزُ معرفية شاسعة. ولأنّني لم أكنْ (وما زلت) أحبّ أن يُزعجُني أحد خلال العمل، فقد كنتُ أُدخل الزّبائنَ إلى الدّكان ثم أعود إلى يوسف، بالخصوص، ولا أشرع في التّحريرإلا بعد أن أتخلصَ منه. لم تكن تعليقاتُه السّاخرة تُعجب جميعَ زبائني.