عبد الرزاق بوتمزار

ح. 44

تعدّدتْ أفواجُ الخرّيجين والمصيرُ واحدُ..

في الوقت الذي كنّا نخطو أولى خطواتنا في مسار جامعيّ بمستقبل في علم الغيب، كانت أجيالٌ سبَقتْنا إلى دخول الجامعات تستعدّ لإنهاء مشوارها. وقبل تلك الأجيال، كانت أجيالٌ سابقة قد تخرّجتْ. أفواج تخرّجتْ وأخرى في نهايات مرحلة التخرّج.. تخرّجٌ إلى أين؟ إلى الشّارع، على الأرجح، ما دمنا نُعاينُ أعدادا كبيرة من “أسلافنا” يُراوغون نظراتٍ قاتلةً وفراغاً مهولاً ومصيراً غامضاً، وهُم يجُوبون طرُقات المدينة. بعض الخرّيجين يكادون، لكثرة معاناتهم، يتحوّلون إلى ما يشبه أطيافاً بشرية نخرت الفقصة أجسادَهم فصيّرتْها أشباحاً من شُرود وذهول. أمّا مَن لم يعرفوا منهم كيف يتكيّفون مع وضعهم المُستجِدّ بعد تخرّجهم فقد وجدوا أنفسَهم -قاب قوسين أو أدنى- من ولوج عوالم الممسوسين؛ كانوا على أعتاب الجُنون، بصريحِ عبارة.

ما عدا بعض الفرص التي كانت تلُوح هنا وهناك، بعد الإعلان عن إحدى مُبارَيات التوظيف، فيتقاسم مَناصبَها بعضُ ذوي الحُظوات؛ كانت البطالةُ مصيراً أوحدَ لفئات عريضة من خرّيجين ما تنفكّ دائرتُهم تتوسع موسماً دراسياً بَعد آخر. وباستثناء قطاعات الداخلية والتعليم والصّحة، التي كانت تفتح بعضَ الأبواب في وجوه حاملي الشّهادات الجامعية، لم يكن في الأفق ما يشي بكثيرِ تفاؤُل!

في غياب بدائلَ حقيقيةٍ، كان أمامنا خياران: إمّا أن نتّعظ من السّلَف ونكُفّ عن أنفسنا عذابَ مُطاردة نجاحٍ كان بطعم الفشل في عيون العُجازين إلا مَن رحِم منهم ربّي، أو نتبنّى الخيار الآخرَ المطروح: نُواصل مسارنا الجامعي بأكبر قدْر مُمكن من السّعي وراء نجاحٍ لم يكن تحقيقـُه في مشوار الدّراسة يعني، بالضّرورة، أنه سيتحقّق في ما تبقى من مشاوير الحياة..

عندما نجحتُ في سنتي الأولى، غمرني تفاؤلٌ عارم بأنّ مشوار الدّراسة سيكون ناجحا بكلّ تأكيد؛ كانت السّنة الأولى بالنسبة إلى طلبة شُعَب الآداب بمثابة العقبة الأصعب بين السّنوات الثلاث اللاحقة، عكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى طلبة كلية الحقوق مثلا، فقد كانت السّنة الأولى محطةً من الأفضل أن يقضيّ فيها الطالب سنة، وربّما سنتين أو ثلاثاً، دون أن يضعَ النّجاح ضمن أفق تطلّعاته بنسبة كبيرة إن لم يكن من الأوائل، نظراً إلى تكدّس الموادّ المُقرَّرة والطول المُقرف لنصوص القوانين والمُدونات والتقليعات الأخرى، التي لم نكنْ لنجد الوقتَ الكافيّ لنهتمَّ بها، نحن طلبة الآداب؛ كان يكفينا ما نحن فيه، ما نحن عليه..

موازاةً مع متطلبات مشوار الدّراسة الجامعية، من تركيز ومُثابَرة وصحْو في أوقات قد لا تخطر ببال أو سهر إلى منتصف الليالي؛ وأحياناً حتى تطلعِ شمس اليوم التالي، كانت لكلّ منا هوايته (هواياته) التي تُفرّج عنّا بعض كرَب السّير على درب يقود إلى حيثما اتفق! هوايات كثيرة، يُلامس بعضُها حوافّ الغرابة وحدود السّريالية، وأخرى مُوغلة في الاستسلام لقانون الواقع.. هوايات وانشغالات تتفتق عنها ملكاتنا، حسب خُصوصيات الواحدِ منّا واستعداداته ومُيوله؛ بدءاً من مُتابَعة مُبارَيات كرة القدم، وعلى الخصوص مُبارَيات “لاليغا” الإسبانية، التي لم يكن مُمكناً أن يقطع عنّا متعةَ مُتابَعتها إلا هبوبُ نسمة على حدائق هوى الواحد منا، في أيامنا المُقفرة تلك؛ وليس انتهاء بوُلوج قاعة سينما أو مسرح؛ مرورا بالانزواء في الغرف المُظلمة ومُلاحَقةح سطور الحكي بين صفحات الأسفار؛ أو استجداء الذاكرة المكدودة علّها تجُود ببعض عباراتٍ أو تراكيبَ نكسوها -أكسوها حُلّة مِن شكل ومعنى.

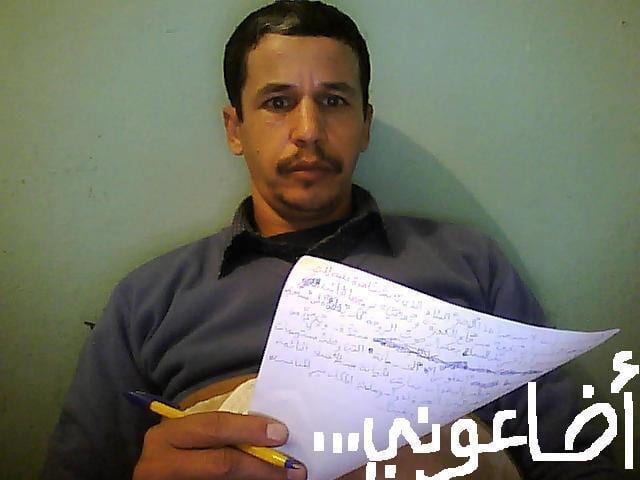

بعد أعوامٍ من مُطارَدة نهايات القصص والرّوايات، صرتُ أميل أكثرَ فأكثر إلى محاصرة شخصياتٍ وأحداث لأصهرها في حالات مكتوبة، أسهرُ على تسويدها في صفحاتٍ وصفحات. مُحاوَلات كثيرةٌ وأعمالٌ مُبدعة (كان هذا رأيي فيها) ضاعتْ مني صفحاتها بين سهْو بعض الأصدقاء أو الأساتذة عنها في لحظة من اللحظات. صفحاتٌ يُشبه ملؤها بالحروف مخاضَ امرأة تتقلّب وجعاً كي تأتيّ إلى الحياة بمولود جديد!.. وبقدْر ما كان يحُزّ في نفسي فقداني أحد نصوصي أو مجموعة منها، لسبب من الأسباب، بقدْر ما كنت أحاول إقناع نفسي بمقولة ظلّ الأستاذ فؤاد يُردِّدها على مسامعي، لتهدئتي ومواساتي في ضياع واحد من هذه النصوص. كان أستاذ مادّة اللغة العربية في طور الإعدادي يُردّد على مسامعي، مُشجّعاً إياي على عدم الاستسلام فقط لأنّ بعض ما دوّنتـُه قد ضاع: “اعتبرْها مرحلةً وانتهتْ؛ أحرقها وواصِلْ”!

بفضل أمثال الأستاذ فؤاد، أكسبَني الاطلاعُ على مدارسَ واتّجاهات فكرية مُتعدّدة نوعاً من التعاطي السّلس مع أسئلة الامتحانات في جميع مراحل الدّراسة، التي امتدّت بي، رغم ذلك، أطولَ من اللازم، بحكم أنّي اضطررتُ إلى “السّكن العشوائي” في بعض الأقسام، خُصوصاً في السّنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية (وتذكرون، طبعاً، المأساة التي عشتُ في سنوات الإعدادي)..

ولأنّني ابتليتُ مُبكرا بمُغامَرة حمل القلم ومُواجَهة بياض الصّفحات (في أواخر الليالي وَفي مَطالع النّهارات) فقد صرتُ لا أجد صعوبة كبيرة في تحويل وقائعَ ومُعطياتٍ بسيطةٍمن اليوميّ المعيش إلى نصوص مكتوبة، خواطرَ وقصصاً ويوميات و”أشعارا”.. وأشعاري “قصّة” أخرى لا أذكُرها إلا وانفجرتُ ضاحكاً على تجربتي الفاشلة في اقتراف القصيد! كانت القصّة القصيرة عشقي الحقيقي وجسري للتعبير عما يختلج في الأعماق.

ارتبطتْ علاقتي بالكتابة، في بدايات الابتلاء بهذه اللوثة، ببعض الخواطر التي كنت أدوّنها هنا وهناك حول بعض الأحاسيس والهواجس التي لم يكنْ ليفهمَها غيري. لم يكنْ لديّ مكان مُعيّن أحبّ أن أحتميّ به كي أكتب. أُخَرْبشُ على أوراقي حيثما أتيحت لي الفرصة؛ خربَشات كانت، في عُمومها، لا تجُرّ عليّ سوى سُخرية إخوتي حين كانوا يَطّلعون على كتاباتي. كانوا، لكي يخلقوا جواً من المرح في مجالسالعائلة، يتندّرون بـ”إبداعاتي”، الشّعرية على الخصوص، ويُشبّهونها بأكلة “الشّـْعْرية”، التي كانت الوالدة تطبخها في بعض وجبات العشاء! أمّا الشِّعرية والشِّعر فلم يكنْ يربطهما بـ”قصائدي” -والعهدة على أشقائي- سوى الخيرِ والإحسان!.. لذلك، ربّما، ابتعدتُ بسرعة عن مُقارَعة امرؤ القيس والشّنفرى والمُتنبّي اختصاصهم ولذتُ بعوالم القصّ، المفتوحة على دنيا المحكيّ العالمي.

قرأتُ كثيرا من نماذج الحكايات، بدءاً بالرّواد الغربيين، من أمثال إدغار آلان بو وموبسان وأنطوان تشيكوف وإرنست هيمنغواي وبلزاك وليو تولستوى وهنري جيمس وفوكنر.. مروراً بأدباء المشرق، من قبيل مروان الحنبلي ومحمد تيمور وشحاتة (وعيسى) عبيد وحسن محمود وإبراهيم المصري وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ويحيى حقي ومحمود البدوي ويوسف السّباعي.. إلى الرّواد المغاربة، من قبيل عبد المجيد بن جلون وعبد الخالق الطريس وعبد الرّحمن الفاسي.. وخلَفِهم محمد شكري ومحمد زفزاف وإدريس الخوري ومحمد عز الدين التازي وأحمد المديني وأحمد بوزفور وغيرهم.. كلّ هذه الأسماء لازمتني أعمالهم السّردية الرّائدة في مجالات الرواية، والقصّة على الخصوص، في أفق القبض؛ أخيراً؛ على مُنجَزي الأول، الذي لم تلـُح فرصة القبض عليه إلا بعد خمس عشرين سنة من التمنّي فاقت خلالها أحلامُ اليقظة نظيرتَها في المنام..